【反诈小课堂】第一课:反诈心理学之因“恐”被骗

【反诈小课堂】第一课:反诈心理学之因“恐”被骗

当前,电信网络诈骗手段层出不穷,其中一种类型便是利用受骗者的恐惧心理,进而实施诈骗。骗子通过冒充公检法等国家机关工作人员,以受骗者涉嫌洗钱、诈骗等犯罪为由编织骗局。在这种情况下,部分受骗者由于对涉嫌犯罪心存恐惧,便会一步步掉进犯罪分子精心设计的陷阱。今天,就来和大家分享一个因为“恐惧”而被骗的案例。

视频加载中...

第一课

{ 反诈心理学之因“恐”被骗 }

案情介绍

2022年11月,石女士接到了开头为“00”的电话,对方自称是疫情防控指挥部的,告知石女士因其在北京的轨迹有疫情接触,需要被隔离。石女士表示自己从未去过北京,对方称其身份可能被冒用,建议石女士向公安机关报案,如果公安机关证明其身份被冒用就不用被隔离,并且贴心地将石女士电话转接到公安机关。

电话接通后,石女士按要求添加了“曾警官”的微信,对方在微信中出示了警官证,并对石女士进行了批评教育,发送了一段如何保护身份信息的视频,要求其学习。在学习过程中,石女士听到话筒里传来声音,有人向“曾警官”报告,称经过核查,石女士涉及一起特大诈骗案件,随即“曾警官”向石女士发送了一张标有“中华人民共和国公安部重大机密案件”的照片。

随后,石女士就被另外一名“李队长”接手调查。对方告诉石女士,其名下有一张银行卡涉及诈骗金额200余万元,其中有一名受害人是80多岁的老人,养老钱被骗后跳楼了。

石女士为了解释自己没有参与诈骗,把自己的详细身份信息、工作、家庭情况告知了“李队长”。“李队长”表示自己个人相信石女士没有参与诈骗,可以帮助石女士暂时不被逮捕,但需要接受秘密调查,要买一部手机来专门联系,按要求每天固定时间汇报安全情况,并且不能将此事告诉任何人,否则就会被警方逮捕。

其实,石女士也心存疑问,在网络上没有找到对方所说的案件,当其询问对方时,“李队长”勃然大怒,训斥石女士不懂得感恩,竟然质疑帮助自己的人,然后打开微信视频,让石女士看审讯室的画面,当石女士看到有关公安标志的房间、有犯罪嫌疑人戴着手拷坐在椅子上时,石女士彻底放松了警惕。

接下来,石女士对“李队长”言听计从,按对方的要求进行“资金清查”,报告所有资产情况,把所有财产归集到一个银行,开通网上银行,购买笔记本电脑并安装对方发来的软件,每天固定时间打开软件与对方连线进行“资金清查”,每天清查期间石女士本人不得观看、操作电脑。为了保密,对方要求石女士到宾馆开房间进行上述操作。

“资金清查”连续进行了几天后,石女士在浏览网络信息时,忽然看到了一个以假冒公检法办案名义为由的诈骗宣传视频,看完视频后,石女士感觉视频所讲的诈骗套路与自己的遭遇很像,可是又不敢违反对方的“规定”,左右为难之下,石女士纠结到半夜,终于忍不住查看了自己的银行账户,结果发现所有钱款都已被转走。

受害人心理分析

本案中,骗子伪装成警察,通过对石女士进行批评教育、视频展示讯问场景等方式,让石女士误以为自己身份信息被盗用、涉及特大刑事案件、造成他人被骗死亡的后果,产生了恐惧和害怕的心理,进而受到对方控制,导致被骗。

“恐惧”是一种常见的心理状态,但在这种状态下,人们做事便会陷入慌乱。本案中,石女士将自己所有的个人信息、财产信息向对方和盘托出,甚至将电脑的操控权也完全交给了对方,相当于是把银行账户中的全部财产主动交到了对方的手里,在日常生活中能让其达到这种“信任”程度的人应该是屈指可数,但是在恐惧状态下,出于寻求安全的本能,石女士相信了素未谋面的骗子。

相信自己,相信法律,生活中若是遇到问题,可以通过公开途径反映诉求、保护自身权益,不要相信别人所说的解决问题的“捷径”。

同时,提醒您下载安装国家反诈中心APP,不要关闭软件通知提醒,不要拒接反诈专线96110!

(图片来源网络)

-

- 俗语“手有通天纹,富贵自天来”,通天纹长啥样?有什么寓意?

-

2025-11-18 00:40:02

-

- 陈慧琳无人敢惹?隐藏25年背景曝光,难怪向华强不敢碰她

-

2025-11-18 00:37:47

-

- 卡蜜拉奥特曼:黑暗与光明的交织者

-

2025-11-17 09:46:47

-

- 万荣甲醇中毒事件:跨国悲剧背后的安全警钟与国际反思

-

2025-11-17 09:44:32

-

- 【百家争鸣】欧阳健 | 金门马祖是属于台湾省还是福建省?

-

2025-11-17 09:42:17

-

- 哇!上海这些海边景点竟然如此惊艳?

-

2025-11-17 09:40:02

-

- 十种欧洲步,学会了就是哈登!

-

2025-11-17 09:37:48

-

- 梁文豪:17岁成世界冠军,脸上曾缝30多针,退役后进人大读书

-

2025-11-17 09:35:33

-

- 承前启后,86式自动步枪,解放军部队,为何直接没有装备?

-

2025-11-17 09:33:18

-

- 重看《歌手》,终于弄清楚了孙楠退赛的真相,其实是我们想复杂了

-

2025-11-17 09:31:03

-

- 【成都理工大学】立足西部,面向未来的高等教育殿堂

-

2025-11-17 09:28:47

-

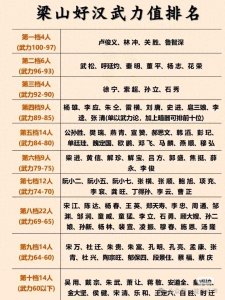

- 水浒传梁山好汉108将武力值真实排名曝光!第一档竟只有四人!

-

2025-11-17 09:26:32

-

- 李寻欢杀不了大欢喜女菩萨?恐怕你是没注意到他对金丝甲的态度

-

2025-11-17 09:24:17

-

- 来论|谢丹阳:再看江门在粤港澳大湾区中的新定位

-

2025-11-17 09:22:02

-

- 大满贯、小满贯、金满贯、全满贯!你get到了吗?

-

2025-11-17 09:19:47

-

- 最难听十首歌榜单 关晓彤唯一“神曲”竟上榜

-

2025-11-17 09:17:32

-

- 主持人春妮和蒋虎离婚14载,40岁再婚育子,蒋虎52岁依旧单身无孩

-

2025-11-17 09:15:17

-

- 陈世美的传奇人生

-

2025-11-17 09:13:02

-

- 《亲爱的热爱的》番外:佟年的秘密日记2

-

2025-11-17 09:10:47

-

- 小说:她穿越六零年代,成整个生产队第一不会过日子的败家婆娘!

-

2025-11-17 09:08:33

堪察加半岛有多神秘?被称为“世界尽头”,为何被苏联封锁半世纪

堪察加半岛有多神秘?被称为“世界尽头”,为何被苏联封锁半世纪 男人用嘴巴添女人私处的坏处

男人用嘴巴添女人私处的坏处