电影《美丽心灵的永恒阳光》:为何我们无法彻底抹去情感记忆?

电影《美丽心灵的永恒阳光》:为何我们无法彻底抹去情感记忆?

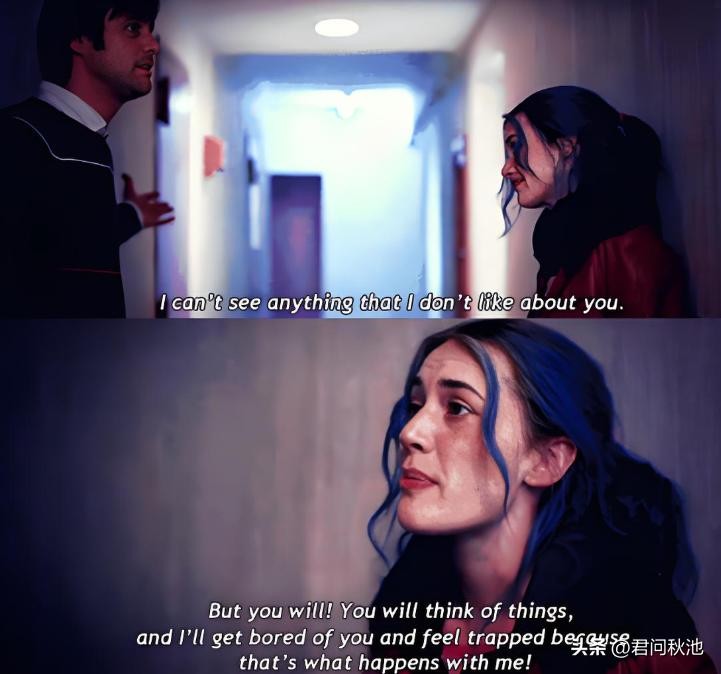

在爱情中,人们总试图用理性对抗情感的残留——删除照片、拉黑联系方式,甚至幻想用科技手段抹去记忆。然而,电影《美丽心灵的永恒阳光》通过一场“记忆清除手术”,揭示了情感记忆的顽固性与复杂性。本文将以这部经典影片为案例,结合心理学理论,探讨“为何人们难以真正释怀过去的情感”。

一、情感记忆:刻在大脑深处的“隐形烙印”

影片中,乔尔发现女友克莱门蒂娜通过科技手段删除了关于他的记忆,愤怒之下也选择接受同样的手术。然而,在记忆清除过程中,他逐渐意识到那些痛苦的片段中夹杂着无法割舍的温暖,最终拼命抵抗手术的完成。

心理学视角:

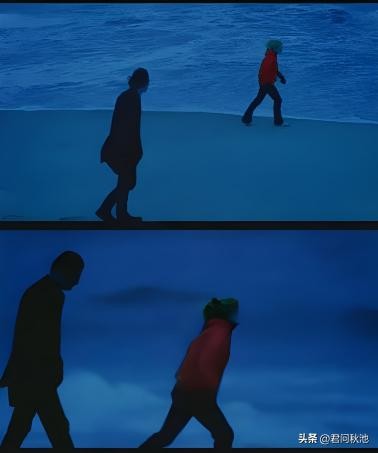

情感记忆的双重编码:心理学中的“情感记忆”理论指出,记忆不仅包含事件本身(情景记忆),还包含与之绑定的情绪体验(情绪记忆)。例如,乔尔回忆起与克莱门蒂娜在海边冰面滑行的场景时,画面与当时的幸福感紧密相连。即使试图删除事件细节,情绪仍可能通过其他感官线索(如气味、触觉)被唤醒。

杏仁核的关键作用:大脑的杏仁核负责处理情绪记忆,即使显性记忆被抑制,情绪反应仍可能被触发。电影中,乔尔在手术后偶遇克莱门蒂娜时,虽无具体记忆,却依然感到熟悉的心动与痛苦,正是这一机制的体现。

二、“白熊效应”:越压抑,越深刻

克莱门蒂娜选择删除记忆的动机是逃避痛苦,但讽刺的是,手术反而让她对乔尔产生更强烈的好奇与执念。

心理学视角:电影《美丽心灵的永恒阳光》揭示了情感记忆难以抹除的两大心理机制:

反弹效应:当人们试图刻意压抑痛苦记忆时,反而会因心理反弹加剧其存在感。例如克莱门蒂娜删除与乔尔的记忆后,因潜意识对“空白”的焦虑,不断追问对方身份,实质是大脑对记忆缺失的补偿性探索——越逃避,越深陷。未完成情结:完形心理学指出,未解决的情感冲突会形成持续的心理消耗。尽管两人通过手术清除了记忆,但关系中未表达的歉意、未化解的矛盾仍以“情绪残影”形式留存潜意识,如同程序后台运行的代码,驱使双方即便“重启关系”仍重复相似的行为模式。

三、情感依恋:记忆删除也无法切断的“联结”

乔尔与克莱门蒂娜在手术后再次相遇并相爱,暗示了情感模式的重复性。

乔尔与克莱门蒂娜“记忆清零”后仍被彼此吸引的现象,揭示了潜意识中依恋模式与内隐记忆的顽固性。

依恋理论指出,个体的亲密关系模式(如焦虑型依恋的冲动、回避型依恋的疏离)根植于童年经历,即使表意识记忆被删除,这种深层的“情感本能”仍会通过行为惯性重现。

例如乔尔下意识依赖伴侣、克莱门蒂娜用激烈方式验证感情。同时,内隐记忆(如身体接触的熟悉感、语气节奏的默契)作为无需意识调取的“隐形数据库”,储存了关系中的非语言细节。乔尔对克莱门蒂娜无理由的亲近感,正源于潜意识中对她的气味、微笑弧度等碎片化感知的识别。这两者共同构成情感关系的“底层代码”:记忆可被技术抹除,但依恋需求与身体记忆早已融入人格底色,如同河流改道后仍朝着原有地势流淌——爱的惯性,终究比理性更接近人性的真相。

四、疗愈方向:接纳而非对抗

影片结尾,两人在得知彼此曾互相删除记忆后,仍选择重新开始。这一结局暗含了心理学中的“接纳与承诺疗法”核心理念:与其逃避痛苦,不如承认其存在并与之共存。

现实启示:

重构记忆的意义:将痛苦经历视为成长的一部分(如影片台词:“痛苦不是惩罚,而是成长的一部分”),而非必须清除的“污点”。

正念练习:通过关注当下感受(如电影《时空恋旅人》中“珍惜此刻”的主题),减少对过去或未来的过度思虑。

《美丽心灵的永恒阳光》用科幻外衣包裹了一个深刻的心理学命题:情感记忆无法被技术“格式化”,因为爱不仅是记忆的堆砌,更是潜意识中情绪、依恋与行为模式的交织。真正的释怀,或许始于承认“我无法忘记你,但可以选择如何与回忆共处”。正如电影所揭示的——爱的伤痕,终将成为照亮未来的永恒阳光。

-

- 当红时抛下冯巩去当官,58岁家庭破裂,73岁的牛群如今怎样了

-

2025-10-08 05:20:53

-

- 这个文莱王子好帅:29岁有颜有钱,坐拥1788间房,604辆劳斯莱斯

-

2025-10-08 05:18:38

-

- 长江黑鱼入侵:美国多地水域 专家建议:捕获后立刻杀死

-

2025-10-08 05:16:23

-

- 鹰潭从一个小镇是如何直接升级为地级市呢?

-

2025-10-08 05:14:08

-

- 千万别娶南宁女人,一般人我不告诉他!

-

2025-10-08 05:11:53

-

- “转阴后就辞职”,辅警心底的呐喊,让大家了解该行业的辛酸

-

2025-10-08 05:09:38

-

- 喜剧默剧大师—查理·卓别林与他的经典作品

-

2025-10-08 05:07:23

-

- 三校生:中专、技校、职高的区别

-

2025-10-08 05:05:07

-

- 全球最大的小商品批发市场–义乌小商品城

-

2025-10-08 05:02:52

-

- 今起春运!高速免费时间公布!出行注意低温雨雪

-

2025-10-08 05:00:37

-

- 最新版微信表情包及其含义来了!!!

-

2025-10-08 04:58:22

-

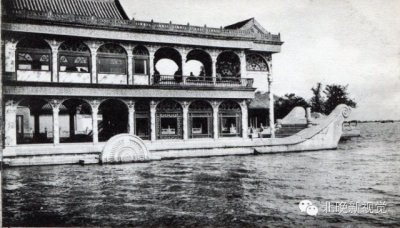

- 侃史| 这里有一个你未曾了解的颐和园

-

2025-10-08 04:56:07

-

- 34岁雌雄同体的女性,具备男女两性器官,她该如何生存下去?

-

2025-10-08 04:53:52

-

- 《鬼谷子》白话全解(1~12章)

-

2025-10-08 04:51:37

-

- 杨振宁的儿女们现状如何?个个都有出息,果然是虎父无犬子

-

2025-10-08 04:49:21

-

- 新小屁孩日记——经典喜剧系列重新启动制作

-

2025-10-07 00:08:28

-

- 苏有朋又一新节目来袭啦,嘉宾阵容太豪华,不追错过就亏大发了

-

2025-10-07 00:06:13

-

- 亚索吧热议:哪款皮肤手感最佳?奥德赛引发分歧 黑夜使者夺魁

-

2025-10-07 00:03:58

-

- 王岳伦李湘离婚!两人12年婚姻终结,疑似财产已分割完毕

-

2025-10-07 00:01:43

-

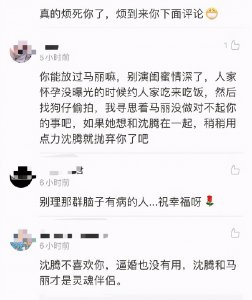

- 沈腾老婆被网友痛骂:烦死你了!沈腾和马丽才应该是一对

-

2025-10-06 23:59:28

男人用嘴巴添女人私处的坏处

男人用嘴巴添女人私处的坏处 张瑞雪,女,出生于辽宁省葫芦岛市,中国喜剧、小品演员

张瑞雪,女,出生于辽宁省葫芦岛市,中国喜剧、小品演员